2025年10月20日,由中华环保联合会主办,绿色再生塑料供应链联合工作组(GRPG)、瑞尔行为中心、上海田强环保科技股份有限公司协办,联合国开发计划署全球塑料创新计划(GPIP)中国项目支持的上海市奉贤区低值塑料回收行为设计工作坊,在上海田强环保科技股份有限公司圆满收官。来自环保领域专家、社区一线工作者及行业从业者齐聚一堂,以“问题为导向、工具为支撑、落地为目标”,完成了一场从认知到实践的深度探索,为软塑包装回收的社区破局积累了宝贵经验。

从“数据洞察”到“痛点聚焦”:摸清社区回收的真问题

工作坊的开篇,没有空泛的理论,而是用一组组来自庄行镇的真实调研数据,让“软塑回收难”的问题有了清晰轮廓。2025年8月-9月,调研团队覆盖庄行镇19个社区,收集192份有效问卷,受访者中59.9%为女性,41-60岁群体占比52%,高中及以下学历者达60.4%——这样的人群画像,让后续讨论更贴合社区实际需求。

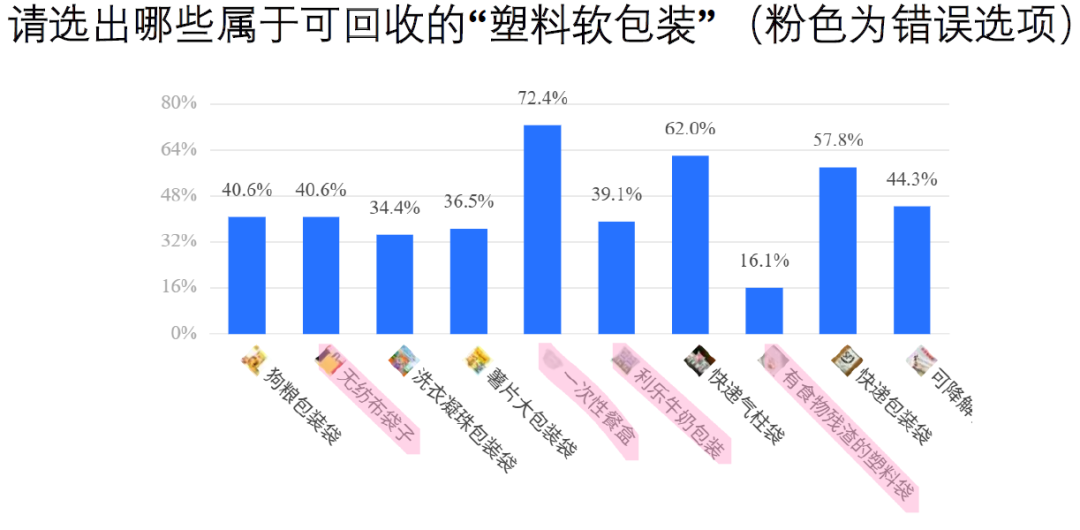

通过数据拆解,参与者们发现了三大核心痛点:

•认知盲区待填补

“哪些属于可回收软塑”的实操题中,常见品类的识别正确率不足65%,“知道概念但不会分类”成为关键障碍。

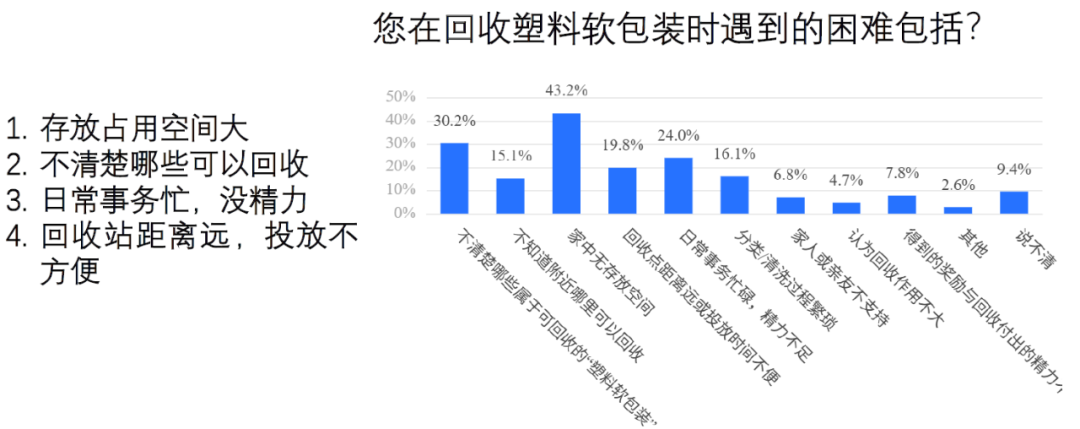

•参与门槛需降低

43.2%的居民反映“不清楚哪里回收”,24%觉得“回收点远、投放不便”,还有16.1%提到“家中没地方存放”,便利性不足直接劝退大量潜在参与者。

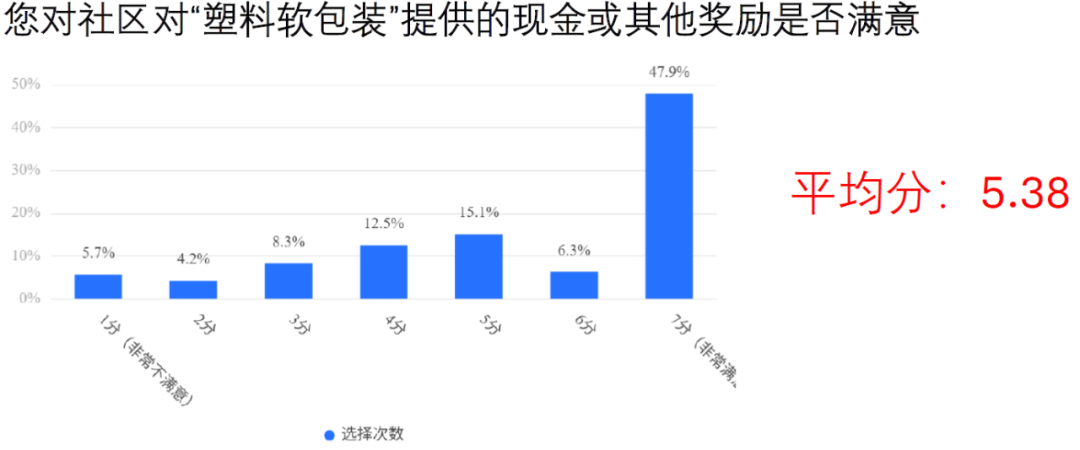

•激励机制待优化

虽然居民对现有激励的满意度平均分达5.38(满分7分),但实际回收中,仅13.9%获得现金奖励、22.2%获得积分,46.2%“仅被接收无奖励”,缺乏持续吸引力。

“原来不是居民不想参与,而是我们没把‘分类指引、投放便利、激励反馈’这三件事做透。”一位社区工作者的感慨,道出了在场所有人的共鸣。数据讨论环节不仅明确了问题,更让后续方案设计有了“靶心”——所有行动都要围绕“补认知、降门槛、提动力”展开。

用“行为科学”破题:6大杠杆让回收行动“看得见、易参与”

“人的大脑每天要做35000个决定,多数时候靠直觉而非理性——软塑回收要成功,就得顺应这种‘直觉决策’。”瑞尔行为中心李诗扬老师的分享,让参与者们首次接触到“行为科学助推回收”的思路。现场拆解的“6大行为杠杆”,搭配国内外真实案例,更让“如何撬动居民行为”有了具体方法:

用“惊喜感”或“成就感”激发行动。比如某社区在回收点设置“再生成果展示墙”,贴出“您本月回收的软塑已转化为1个环保花盆”的提示,让居民直观看到自己的贡献;

利用“从众心理”营造氛围。像丹麦某回收项目展示“本小区96%居民参与软塑回收”,或设置“社区回收荣誉榜”,用邻居的行动带动更多人加入;

改变环境让“回收”成为默认选项。例如在小区电梯口设置“软塑临时收纳盒”(解决存放问题),在回收桶旁贴“看字识物”分类贴(如“薯片袋、洗衣凝珠袋可回收”),减少决策难度;

让“回收”与日常需求挂钩。如英国超市将环保购物袋变为“打折券”,居民凭回收记录可抵扣购物款,把“环保行为”转化为实际收益。

理论分享后,一场“头脑风暴实操”让工具真正“活”了起来。各小组围绕“如何让上班族方便存放软塑”“怎样让老人看懂分类”等问题展开讨论,很快产出了一批接地气的创意:“在小区回收站点放‘软塑回收袋自取箱’,交投再生资源产品时顺手拿一袋,回家就能攒”“设计‘图文版分类卡’,把可回收软塑画成卡通图案,贴在冰箱上方便老人对照”……这些创意不是空想,而是基于行为杠杆的“可落地设计”。

从“角色扮演”到“方案共创”:让每个参与者都成为“解决者”

“我是60岁退休阿姨,平时就怕分错类被笑话,能不能有简单点的指引啊?”“我下班到家都8点了,回收点早就关了,能不能晚点收?”——在“角色扮演”环节,参与者们分别化身“退休居民”“年轻上班族”“带娃家长”和“回收站工作人员”,用真实视角还原社区回收中的矛盾与需求。

“上班族说没时间,那我们能不能在周末设‘流动回收车’,上门收一次?”“老人怕分错,那回收站工作人员可以多做‘现场指导’,手把手教一次就会了。”角色互换带来的不仅是共情,更催生了切实的解决方案。随后的“社区宣传方案共创”中,各小组结合前期数据与行为工具,交出了一份份“带细节、可执行”的方案:

某小组设计的“软塑回收亲子日”方案,不仅明确了“周六上午9点在社区广场举办”,还规划了“分类小游戏(让孩子认软塑)、再生手工课(用回收塑料做小摆件)、积分兑换(回收1公斤换儿童绘本)”等环节,甚至考虑到“用社区业主群、学校家长群提前3天宣传”,物料清单里连“分类卡片、再生材料样品”都列得清清楚楚;

另一小组针对“老人群体”设计的“邻里互助回收计划”,提出“招募社区志愿者,每周上门帮行动不便的老人收软塑,同时带一份‘分类小手册’”,还特别注明“手册字体要放大到三号,用彩色纸打印”——这些细节,正是从“角色扮演”中听来的真实需求。

上午培训接近尾声时,瑞尔行为中心还特别介绍了一本权威“行动指南”——由其在联合国开发计划署(UNDP)支持下发布的《应对塑料污染的社区行为改变解决方案》手册。该手册系统总结了行为科学在塑料污染防治中的应用策略,汇集全球200多个实践案例,为社区、政策制定者和组织者提供了全新视角的策略参考。(附件下载文档Solutions to plastic pollution CN print.pdf)

实地探访见真章:从“知道回收”到“看见再生”

如果说上午的共创是“头脑里的方案”,下午的实地探访就是“现实中的答案”。参与者们沿着“庄行镇吕桥村回收站点→庄行镇再生资源分拣中心→朗诗・未来街区社区回收点→金汇分拣中心→上海田强造粒工厂”的路线,完整见证了软塑从“居民手中的垃圾”到“再生原料”的全过程。

在吕桥村回收站点,大家看到“软塑回收专区”旁贴满了“图文分类指引”,还有“居民回收积分榜”,工作人员说:“自从贴了积分榜,来回收的老人多了不少,都想上‘光荣榜’”;在田强环保造粒工厂,当看到回收的软塑料经过清洗、熔融,最终变成一粒粒透明的再生颗粒时,一位社区工作者感慨:“以前总跟居民说‘回收有用’,现在亲眼看到这些颗粒能做新塑料,再去宣传就有底气了!”

实地探访不仅让参与者们更懂“回收的价值”,更让他们对自己共创的方案更有信心:“我们设计的‘积分兑换’方案,在这里就能对接田强环保的再生资源系统,积分能换的东西更实在了”“我们想的‘流动回收车’,其实吕桥村已经在试了,效果不错,我们社区也能学!”

落幕不是终点:让方案从“工作坊”走进“社区里”

“以前觉得软塑回收是‘老大难’,今天才知道,只要找对方法,普通居民也愿意参与。”“我们社区下周就想试试‘周末流动回收车’,先小规模测一次效果!”——在总结环节,参与者们的分享里没有空话,只有“想落地、要行动”的期待。

这场工作坊的落幕,不是低值塑料回收工作的结束,而是“社区行动”的开始。当数据洞察替代了“想当然”,当行为科学替代了“硬宣传”,当居民需求替代了“行政指令”,软塑回收不再是“要居民做”,而是“居民愿意做”。未来,随着这些方案在奉贤区的社区里落地、生根,我们期待看到更多“随手攒软塑、轻松参与回收”的场景,让低值塑料真正实现“变废为宝”,让绿色生活走进每个社区的日常。